开栏语:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”习近平总书记反复强调要“注重家庭、注重家教、注重家风”,积极倡导“广大家庭都要弘扬优良家风,以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气”。

家风,是建立在中华文化之根上的集体认同,是每个个体成长的精神足印;家风是一个家庭长期培育形成的一种文化和道德氛围,有一种强大的感染力量。从古至今,我国流传着大量关于立身、治家、处世、为学的优秀传统家规家训,既煅造了中华民族坚强的脊梁,也成为现代中国社会进步发展的重要精神源泉。

千百年来,文化深厚、人杰地灵的温陵大地,孕育了大量优秀的传世家规家训。这些家规家训,或散落于民间乡里,或隐含于古厝宗祠,或蕴藏于百姓心中。为了让更多人参与到优秀家规家训家风的学习与传承中来,发挥其教育教化功能,去影响更多的家庭,为社会文明进步汇聚起强大的正能量,泉州晚报社与泉州市监察委员会、泉州银行,联合开设《寻访泉州好家风》专栏,旨在通过我们的足迹,为您探访一处处心灵的归处,给您讲述一个个具有地道闽南风味的优秀传世家风及其背后的故事,并充当兼职“导游”,带您在节假日、周末,携家带口来一场说走就走的“休闲游”和“家风游”,让您和家人在走走停停中领略泉州乡村的美景,感悟海丝文化的魅力,接受优良家风的熏陶。

惠安县紫山镇仕尾郑氏:勤政廉洁厚德载物 崇文尚教千古流芳

好的家风不仅能对一个家族的一代、两代甚至数代人,产生积极而深远的影响,其所产生的蝴蝶效应,还可能无意中在漫长的历史时期、更大的空间范围内惠及更庞大的群体,产生难以估量的正面效应。

惠安紫山仕尾郑氏五百多年来缔造、传承的好家风,便是如此。除了以“惠德”造福温陵大地,郑氏好家风还惠及浙江、广东、广西、四川、贵州等多地的黎民,政声卓著,流芳史册。

名门望族 家学深厚

惠安县紫山镇美丽的官溪两岸

紫山仕尾郑氏,堪称惠安的望族,以其历史悠久、才俊辈出称著于世。据史料考析,仕尾郑氏先祖郑济时,光州固始人,光禄大夫、唐室三品高官,自唐末徙闽。初居莆田青屿,后迁徙惠北十都,并于唐天祐六年(909年)在惠北的塔山东麓建寺(前身称离相院)兴学,收徒授业,化育文教。

史料记载,唐末五代伊始,仕尾郑氏先贤登科入仕,世代簪缨,诞生出“祖孙父子进士”的科举辉煌:五代梁开平二年(908年),先祖郑希闵登进士第;北宋咸平元年(998年),郑希闵之孙郑褎(音you)荣登进士榜;郑褎登第之后32年(1030年),郑褎之子郑方进士及第;郑方登第之后33年(1063年),其儿子郑前进士及第。

据考析,宋末元初,郑氏先祖自惠北的古县凤山南迁,徙居于惠西的十七都西溪蔡里,即后来的仕美里(今仕尾村)。自此肇基繁衍,数百年间书香振起,贤才辈出,蔚成望族。

一代宿儒 德行高尚

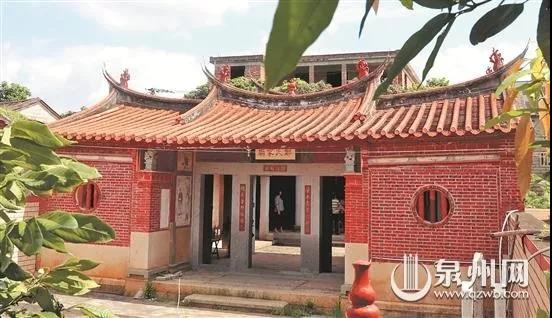

古朴典雅的郑氏家庙

仕尾郑氏的家风源头,要从该族房系始祖、被称为“学官公”的郑琛始溯及。

郑琛(1475年—1556年),号慎庵,出生科第世家的他,自幼博览群书、学识渊博,却大器晚成、科第不畅,“三十始补庠生(即中秀才)”,明嘉靖五年荐为贡生。嘉靖六年(1527年),以贡生授嵊县(今浙江嵊州市)训导;13年后才擢升三水(今广东佛山市三水区)教谕。

尽管郑琛一生并未登高位,最高官职为教谕,相当于如今的县教育局长,但他继承了先祖郑济时乐于兴学授业、化育文教的好传统,乐育人才、醉心文教,桃李满天下,培育了诸多名声显赫的博学之士,被世人尊称为“宿儒”。郑琛对教育倾注了毕生的心血,对学生视作孩子,《钦定四库全书》载其“学有渊源,日聚诸生,剖析理奥,穷年不倦。甘淡薄,不受馈遗,视诸生若亲子弟”。

除了呕心教育,郑琛淡泊名利、清正无私,也为世人及志书所称道。清嘉庆二十四年编纂的广东省《三水县志》说他“甘清淡,厌侈靡之习;忘物累,无出位之私”。厌恶奢靡习气,对金钱与物质看得很轻的他,因此不被物欲牵绊,不会滥用权势私谋利。

“甘澹忘物”并不代表郑琛没有追求,他心怀士子经国济世、报效家国的远大理想。《钦定四库全书》记载,他最经常跟学生说的一句话是:“家修即所以廷献,学者当慎所始。”意思就是说,修身齐家以报效国家和朝廷,这是求学的初心,千万不要忘记。

“桃李不言,下自成蹊”,尽管他低调淡泊,他的高尚德行,不仅为百姓、学生所颂扬,也被载入官方志书及各种史书。在明清各朝的《惠安县志》《泉州府志》《福建通志》《闽书》《四库全书》及浙江省的《浙江通志》《嵊县志》,广东省的《广东通志》《三水县志》等,都记载有郑琛的宦绩。

谦谦君子郑琛一身正气,不仅给任职地带来了良好的学风和清正的社会风气,也为自己的家族立下了珍贵的传世家风。特别是其尚文重教之风,造就了家族数代科甲绵延、人才鼎盛的辉煌。其孙郑一信、郑一濂同科同榜中举,“声震闽中”,此外,其孙郑一伟、侄子郑鹤山,侄孙郑元麟、曾孙郑兴绪及郑柏茂、曾侄孙郑宇明、玄孙郑为宪等,或是满腹经纶的诗经才俊,或是武艺高强的武举人,直至清乾隆年间,还缔造了“叔侄兄弟明经”的荣耀。

崇尚文教 兴学育人

惠安县紫山郑氏历代人才辈出

在郑琛家风家训的传承中,其孙郑一信、郑一濂堪称佼佼者。

郑一信,字君允、号石岩,生于明嘉靖七年(1528年),“生而颖敏,精工博士家言”,明嘉靖三十四年(1555年)中举,明嘉靖四十四年(1565年)进士及第,奉诏入朝为官,历官南京行人、刑部郎中、金华太守、石阡知府、四川和广西按察副使等。

同祖父一样,郑一信不仅皓首穷经,且在多地任职时均崇文重教,为一方文教事业发展贡献至伟。清乾隆《泉州府志》记载,郑一信在南京担任行人司左司副时,政事简练,常常倾囊中所有购买奇书,有时资用不赡,就租回来手抄。这样,藏书与日俱增,堆满了住房,被人称为“书癖”。主政金华知府时,郑一信把倡导学风、教书育人、建先贤祠、修文庙、赡养贫困学子等作为施政的重要内容,广受士民褒赞。他将各地的学子召集起来,每天以经书文句为题,亲自为他们评说科举考试中应试者作文的义理,每月进行考核、汇校,对成绩优秀者进行奖励,士子受此激励,学风大长,成绩明显提高。

任贵州石阡郡守时,郑一信“置学田,赡诸生,而身为之师”。同时,他招集那些“叛夷(少数民族罪犯)”“教之树艺蓄积,摩抚以儿子,不鄙夷诸生”。与祖父郑琛“视诸生若亲子弟”理念如出一辙。

与郑一信同榜中举的堂弟郑一濂,在祖父家风的奉行传承上,也与堂兄不相上下。郑一濂,字君顺,号三岩,中举后五试不第,为侍奉年迈的父亲,止步科举。隆庆五年(1571年),谒选为广西横州知州。任上,郑一濂亦十分注重文教、关爱士子,“捐禄入以新学宫,每进其诸子弟于堂而课以文”。同时,尤其注重少数民族地区的礼教与文明。在黄克缵为郑一濂及其夫人撰写的墓志铭中提到,他反复告诫部下:“自今以后,我等应该把礼节与道德等精神文明建设作为大事来抓。”

即便在郑一信、郑一濂晚年弃仕归故里后,依然没有停止播育人才,每日都召集乡贤、诸生到自己的住所,授书讲学,深受家乡父老的崇敬与爱戴。

勤政惠民 广施德政

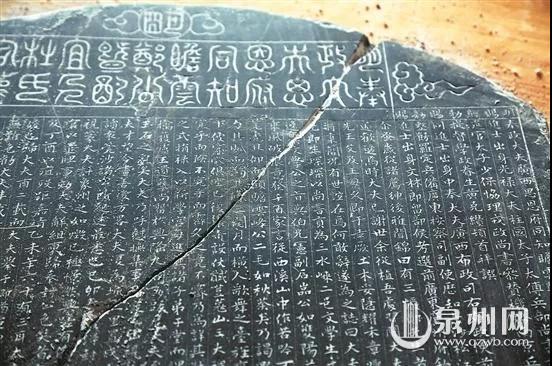

惠安县紫山镇郑氏家庙内,黄克缵为郑一濂撰写的墓志铭

郑琛倡导的“家修即所以廷献,学者当慎所始”经国济世精神,也让后世子孙奉为为政准则,出仕时广施德政,造福一方。

在金华太守任上,针对彼时金华民风强悍、官盗勾结为非作歹等不良习气,郑一信不畏权贵,着手探访,严申法纪,整治魁首,大大地整饬了不良的社会风气,并将铲除土豪劣绅和扫黑除恶缴获的大量不义之财,返还给属下的县邑作为办公经费,为公家节省费用。因为政干练、秉公执法,老百姓都歌颂他是“神明”,明南京国子监祭酒陆可教称郑一信的清正严明,即使与汉景帝时的天下第一循吏、蜀郡守文翁相比都不逊色。

石阡是古夜郎的苗族地区,社会治安复杂混乱。郑一信迁调石阡郡知府后,依据当地少数民族的具体情况,在采用治理金华的方式方法予以整饬的同时,辅以宽大处理,收到很好的效果。他关注民生疾苦,为发展生产,立“劝农亭”,倡导发展农业,教百姓种植农作物;实施“赏勤惩惰,薄赋轻徭”的政策,让老百姓丰衣足食;降低赋税、减轻劳役;开放市场,让百姓重返集市……在他治下,石阡政通人和,百业俱兴。郑一信离任后,石阡士民感其恩德,于城南修建遗爱祠(生祠),并把他雕塑成像,入祠供奉。

擢升四川按察副使时,正值推行张居正新法,裁淘冗员。郑一信身兼七道刑狱文书,虽文案堆积如山,却处理得既无积压,又不草率枉法。特别是整顿军伍,清丈田亩,以及对茶马互市上的贸易、运输等诸大政事,经过他的督察、审定,做到陈旧的弊病都能得到清除,旧貌换新颜。

而郑一濂尽管出仕仅短短10年,官职也不大,但他在任上亦像堂兄郑一信一样,心系民生、勤政惠民。在黄克缵为郑一濂撰写的墓志铭可知,横州,位于旧时的西域地界,区域窄小,军民住地靠近野兽出没之处,土地荒芜过半。上任伊始,郑一濂便身先士卒,亲手为百姓复核田亩,处理快运粮草,招募劳工,分垦荒地,同时,均平田赋,废除不合理的农耕条款等。他还设计带兵剿灭强盗,平反冤案。据当地志书记载,由于任上郑一濂多有政绩,横州百姓感恩戴德,以歌舞颂之,曰:“郑司横,政蔼如春,照如镜,教我士,福我民,江无盗贼山宁靖,祝公千岁长胥庆”。

在广西思恩府同知、代理象州知县等任上,郑一濂同样恩威并施,整治不良社会习气和消除匪患等,令当地政治清明、社会安定,深受百姓拥戴,象州百姓塑像入祠堂供奉。

淡泊自持 清正廉洁

惠安县紫山镇郑氏家庙内“景莲楼”匾额,传为郑一信住居所的匾额

在郑琛“甘澹忘物”的良好家风熏陶下,后世子孙从政亦清正自持,刚正不阿。

郑一信在担任南京刑部员外郎、郎中期间,主司刑法、狱讼。他执法不阿,刚正廉洁,在狱讼中“崇教执法,不避嫌怨”,昭雪冤狱,“平反甚众”。有一次,他从广西回故里探亲,了解到有一乡民鸣冤,谓以诬告罪被追究法办,欲予处死。郑一信为其查访案情,确认属于冤狱,便通过当地刑狱,为其平反释放。事后低调的他秘而不宣,当事人都不清楚是什么人为自己申冤雪耻。

清乾隆《泉州府志》卷四十八记载了一件事,有一个贪官受贿金额巨大,已达到治罪的标准,他为逃避处罚,将金子藏匿于茶叶中送给郑一信。郑一信不仅不领情,反而数罪并罚,严惩贪官。

即便是因为品行过于清正,而遭到中伤报复,即将从广西按察副使任上被弹劾罢免,当地有人认识有权位的大官,想请来为郑一信说情,也被其“立谢绝之”。

郑一信清廉一生,仁厚爱民,即便是返归故里,也照样是“居乡有惠德”,受到百姓的拥戴。他在回归故里后,住居所取名“景莲楼”,彰显其如清莲出淤泥而不染的高洁志向。

郑一濂为官10年,不仅不贪不腐,还乐善好施,捐出俸禄建学宫,乾隆《泉州府志》记载,有一年,农作物歉收。郑一濂与郑一信一起出面,向官府力倡减租减息,还拿出自己的粟谷让百姓度过灾年。在故里,百姓每有困难,他们都会主动叩开官府衙门,为民请命。邑人百姓感其恩德,篆刻碑石于里第之南,以缅怀其功德。

旅游攻略:漫步美丽乡村 回味余甘珍品

数百载家风悠悠如歌,传唱至今。如今,走进仕尾郑氏家庙,仍可觅得郑氏家风遗迹。

仕尾郑氏家庙始建于宋元时期,元末明初,曾遭抗元红巾军焚毁,后几经修葺,至清中叶废。清末民初,惠安、河市等地“五路”郑氏族人,共同出资,于原址西侧40米处重建郑氏家庙。仕尾郑氏家庙坐北向南,极富闽南宗祠特色,主体建筑为三开间两进深,中有天井,土木结构,设有门埕,前后厅、左右厢房、天井等,按中轴对称布局,精致古朴。家庙内还有一块写有“景莲楼”的青石匾,据说为郑一信别墅的楼匾额石。

郑氏所肇基的紫山镇,山清水秀,素有“县城后花园”美誉。紫山镇自然景观和人文景观星罗棋布,人文景观有历史文化名人戴卓峰的隐居处一片瓦寺、东晋时期的千年古刹笔架仙公寺、清末农民起义领袖邱二娘祭旗起义遗址、紫山村百年古厝群孙氏古民居等;自然景观方面,有“小华山”之誉的笔架山,有硕大无比、浑圆如球的“宝珠月石”,还有被称为天然氧吧的半岭森林公园。

其实,在紫山,想要寻得一方幽静,不用入深山老林,车辆甫一驶入镇区,举目都是苍翠,即便是盛夏,空气也格外清新清凉;田舍悠然,鸡犬相闻,街巷干净整洁;官溪两岸花开成毯,溪水清澈见底……是都市人寻找乡愁、归园田居的理想处所。

良好的生态环境,为紫山孕育了诸多优良的特色农副产品,“田船皇帝甘”名扬天下,享有“世界余甘珍品”盛誉,树龄最高的余甘树有630岁,全镇有3万多亩余甘生产基地,年产量近3万吨;此外还有近万亩的龙眼和荔枝基地,半岭、官溪和尾山农场的纯天然蜂蜜、官溪鼎模自然村的茶油,也是供不应求、闻名遐迩。