开栏语:近日,由泉州市纪委编著的《温陵清官史话》一书由方正出版社出版发行。该书汇编了泉州历史上六十位清官廉吏,他们志存高远、操守廉洁、清正无私、刚正不阿、忠于职守、体恤黎民,他们流芳百世,声名远扬,值得我们后来人敬仰。即日起,“刺桐清风”公众号将进行连载,让更多的党员干部和群众在优秀传统文化中汲取营养,筑牢廉洁心;教育引导党员干部见贤思齐,坚持“吾日三省吾身”,坚守共产党人精神家园,让清正廉洁内化于心、外化于行。

逆流搏击的李贽

清官廉吏之所以为人崇敬,乃在于操守高洁,具有特立独行的毅力,能够洁身自好,不同流合污,甚至不顾个人安危,甘冒坐牢杀头的危险,抗击腐败的官场恶势力。明代万历年间的泉州人李贽,正是这样的典型。

李贽,字宏甫,号卓吾,泉州南安人。生于明嘉靖六年(1527)。嘉靖三十一年(1552),乡试中举。历官河南辉县教谕、南京国子监博士、北京国子监博士、礼部司务、南京刑部员外郎、郎中、云南姚安知府。五十四岁辞官,过起居士式的隐逸治学生活。万历三十年(1602),自刎而死。

李贽幼年丧母,随父读书,按史书载,自幼倔强,善于独立思考,不信神道,也不受儒家传统观念的束缚。十二岁时所写的《老农老圃论》,就提出为人应学农学圃,反对孔子把种田人看成“小人”的错误思想。出仕为官后,始终坚持自己的理念,不为时势所左右,勇于走自己的路,直到生命的尽头。

李贽全身像(戴仲达/摄)

位于南安市柳城街道祥堂村石鼓山上的李贽雕像(戴仲达/摄)

李贽祖籍地——南安榕桥三保胭脂巷(网络资料图片)

李贽为官,能够关心民瘼,体恤百姓疾苦,始终清廉自持。嘉靖四十三年(1564),任北京国子监博士时,因为祖父去世,要赶回泉州奔丧。尽管已经当了十几年的官,但家中没有什么积蓄,妻女生计艰难,只好先移家河南辉县,经朋友帮忙资助,买了几亩薄地让妻女耕种度日,自己请假回家守孝三年。谁知时逢河南大旱,所买的薄田几乎绝收,两个女儿因饥饿引起疾病,相继死去。幸好又得朋友资助,妻子才度过灾荒之年,勉强存活下来。嘉靖四十五年(1566),李贽服满回京,补了个礼部司务的官。隆庆四年(1570),改任南京刑部员外郎,直到万历五年(1577)。十几年任职期间,他依然持守清廉,依然甚为贫穷。也就在万历五年,五十一岁的李贽出任云南姚安知府。在任三年,兴修水利,发展生产,修建学堂,教化百姓,为当地办了不少实事,深得当地百姓欢迎。三年期满,离开姚安时,他囊空如洗,仅几件破烂衣服,几箱书籍。

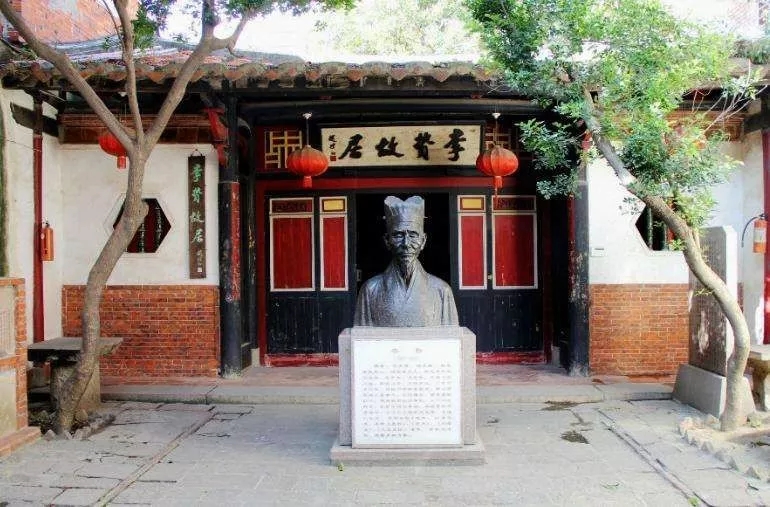

位于今泉州市鲤城区南门万寿路的李贽故居(网络资料图片)

南安市柳城街道白云寺李贽读书处,十二岁的李贽在此写下《老农老圃论》(戴仲达/摄)

李贽名震一时,事迹载入《明史》。他一生“横议”,有个性,有自己的独特见解,不随波逐流,且勇于逆流搏击,恣肆批评,讲了许许多多同传统说法截然相反且措辞尖锐的话。

李贽的逆流搏击,最为重要的内容,无疑是对孔孟权威的挑战,尤其是对儒家伦理道德观的鞭挞,他之所以被口诛笔伐,以至被迫害致死,主要也正是在这个问题上。李贽本也是个儒者,可他从不盲从孔子,对封建传统道德教条发起猛烈攻击,表现了其彻底的叛逆精神。李贽思想的核心,就是提倡解放思想,独立思考,对事事以孔子的教条为是非标准提出了严厉的批评。他在《童心说》中指出,六经、《论语》《孟子》,都是些有头无尾、得前遗后的东西,实在不足以作为千秋万世的最高指导思想。他在《藏书》中又提出:人的是非,本来就无定见,人们对他人是非的评判,本来也不相同。而一切以孔子之是非为是非,实际上等于没有了是非。坚决反对以孔子的教条作为法律裁判和赏罚的依据。李贽在反对儒家纲常伦理方面也是位勇敢的斗士。他提倡男女平等和婚姻自由,对于卓文君夜奔相如之事,道学家们均视为有乖于礼教的“淫奔”,而李贽却不以为然。他在《藏书》中提出,两人真情相爱,敢于冲破礼教束缚,值得肯定,应当赞美。两人与其屈服于环境,徒失佳偶,空负良缘,不如“忍小耻而就大计”。李贽甚至不顾同乡的情分,公然在著作中指名道姓地攻击朱子学代表人物,称蔡清、陈琛、张岳、林希元等老乡为迂狂不通。应当说,李贽的某些理论也许值得商榷,不过,他的许多观点讲得颇为有理。这位勇猛的斗士,以大无畏的气概,对于道学的批判可谓入木三分,震撼整个思想界,在明代沉闷的思想界产生了巨大的影响,“开古今未开之眼”“寒伪学之心胆”,令那些封建卫道者们又怕又恨,必欲置之死地而后快。因此,李贽受到围攻,受到迫害。

李贽纪念馆揭彩(戴仲达/摄)

李贽纪念馆内景(戴仲达/摄)

李贽的逆流搏击,亦突出表现在对当时官场腐败的痛恨。他对那些专以孔子教条来教训人的官吏特别反感,说他们都是伪君子:名义上是学者,实际上根本不知道学什么,往往学步失故。他在《焚书》中,还十分尖刻地指出,这些所谓的学者,满口仁义道德,道貌岸然,实际上是些伪君子,官位重于声名,声名重于学问,以学问获取声名,以声名获取官位,以官位获得富贵,循环相生,最终看重的还是官位!“阳为道学,阴为富贵,被服儒雅,行若狗彘”。借道学这块敲门砖,“以欺世获利”,为自己谋取高官利禄,“口谈道德而心存高官,志在巨富”。他对那些在官场中只懂阿谀奉承而无实际本领的人更加鄙视,说他们是“终日匡坐,同于泥塑”,一旦国家有危险,则面面相觑,血色全无,不知所措,互相推诿,以明哲保身。因为国家用的都是这种人,所以危难之时无人可用!这些言论在当时,无疑是“异端”。针对封建统治者残酷压榨百姓的暴行,李贽更是无情揭露,将拯救黎民于水火作为己任。

李贽学术研讨会(陈鑫炜/摄)

云南姚安任职三年后,万历九年(1581),他辞去官职。随后,这位勇猛的斗士,辗转湖北黄安、麻城、山东、山西大同、北京、南京等地,历时十多年,从事讲学和著述,仍以孔孟传统儒学的“异端”自居,继续抨击假道学,针砭时弊,既受到很多人的热烈欢迎,也被那些假道学先生视为“妖人”“怪物”“名教叛徒”,群起而攻之,必欲置之死地而后快。面对纷至沓来的攻击,李贽旗帜鲜明地宣称,自己的著作乃是“离经叛道之作”,慨然表示:“我可杀不可去,头可断而身不可辱”,毫不畏缩。

位于北京城东通州区海子公园燃灯塔西侧的李贽墓(网络资料图片)

李贽的特立独行,终于招来杀身之祸。万历三十年(1602),礼部给事中张问达上奏神宗皇帝,大肆攻击李贽,认为他“惑乱人心”,所作之书“狂诞悖戾”。明王朝最终以“敢倡乱道,惑世诬民”罪名,逮捕了李贽,关在北京的通州监狱,并将他的全部著作,不管已刊未刊全部焚毁,不准存留。李贽入狱后,“作诗读书自如”,后来,听说朝廷要押解他回福建原籍,感慨地说:“我年七十有六,死以归为?”三月十五日,在狱中自刎而死,终年七十六岁。死后,他被葬于北京通州北门外,墓地今尚在,被列为北京市文物保护单位。

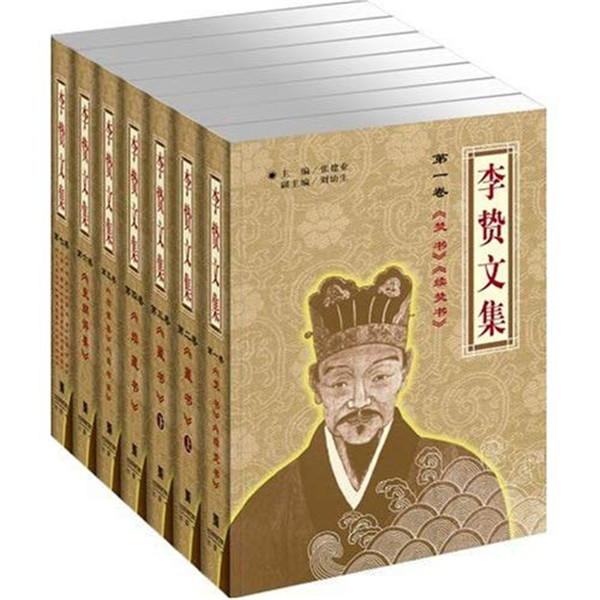

《李贽文集》网络资料图片

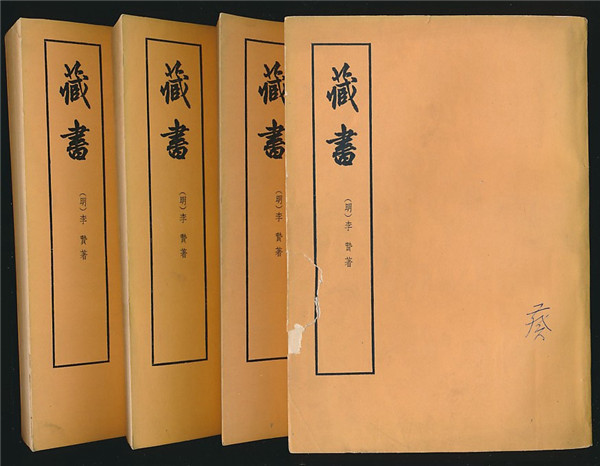

李贽著作(网络资料图片)

李贽著述颇丰,《焚书》《藏书》最为著名,还有《续焚书》《续藏书》《史纲评要》《四书评》《初谭集》《九正易因》等,内容丰富,观点鲜明,自成一家之言,有极高学术价值,是研究李贽及明代学术思想的重要史料。